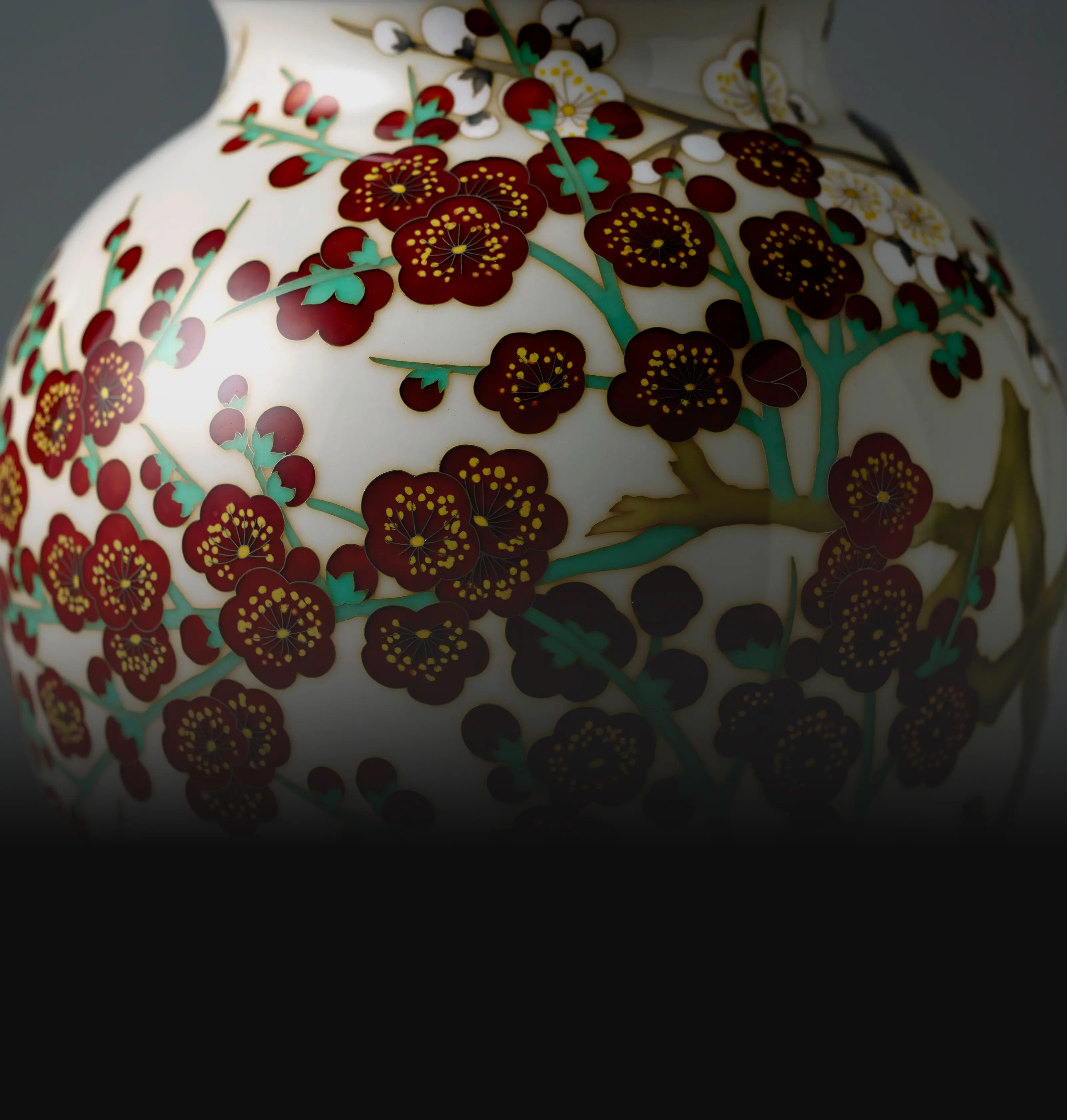

鮮やかな色を纏い、魂が宿るつないだ技で心に残る美しさを

Craftsman Dialogue 04

施釉

釉薬を混ぜ合わせ、筆先で色をさす。

銀線や下絵に沿って色付けをする「施釉」は、

色彩によって七宝焼に表情を加える工程だ。

色の組み合わせや水の分量、

釉薬の性質を理解して美しい仕上がりを目指す。

無色だった世界に、色と光が施されていく。

使う色の真意まで汲み取る

濃淡で広がる釉薬による表現

ガラスの粉から成る釉薬を水で溶き、同じ色でもわずかな濃淡の差がでるように調合する。お客様が望む図案をいかに再現し、どうすれば美しい仕上がりになるか――。職人は己の納得がいくまで色を調整する。釉薬を器に流し込み、濃淡の順に並べたら施釉の準備が完了。筆で丁寧に色付けされていく。

七宝焼に用いられる釉薬の種類はさまざま。立体的なものには高温で焼き上げる釉薬を、皿などの平たいものには低温で焼き上げる釉薬を選んで色付けする。焼くときの温度のほかにも、色の透明度が異なるものなど、釉薬は種類によってあらゆる性質がある。施釉を手掛ける職人は釉薬それぞれの特徴を網羅し、焼き上がりの色まで想定して厳選する。

「図案の真意を汲み取り、“なぜその色を使うのか”まで理解する。求められた色に仕上げることは容易ではない」と話すのは、職人歴60年を超える柴田。10代の頃に七宝焼の美しさに惚れ込み、施釉一筋でその技術を極め続けた。それでもなお、施釉という工程の難しさを感じるという。

入社4年目の福田は、施釉の技術を継承する一人。釉薬を細かく砕く下準備から始まり、日々その道の技術を受け継いでいる。「色の濃淡に差を出してグラデーションを生む工程は、単に色を混ぜるだけではない。細かな色の比率までを覚えて、その感覚を身に付ける必要がある」と真摯に課題に向き合う彼女の目には、柴田が手掛けてきた美しい七宝焼の作品が映っていた。

日々感性を磨き、投影する

一本の筆がつなぐ伝統と技術

模様の輪郭となる銀線に沿って、色を置くように筆を落とす。作品によっては植線をせず、職人が下絵や図案に従って色付けをする場合も。施釉には多種多様な技法があり、色の濃淡を使い分けることで、光や陰影、自然物の豊かな表現が可能になる。

職人歴20年の戸谷も、技術の継承者として施釉を担う。「風景画を手掛けるときは、散歩をしながら風景や植物を意識的に観察。そうすると、自然な配色がイメージできるようになる」。職人たちの色彩感覚を養うのは、何気ない日常の景色だ。「移り変わる空の色を見て、“この美しさをどうしたら表わせるか”を常に考える」という福田。豊かな感性は、やがて唯一無二の七宝焼として投影されていくだろう。

釉薬を筆先に取り、丁寧に色を置いていく。竹のヘラが用いられることもあるが、安藤七宝店では筆による施釉が受け継がれてきた。「いくつもの筆を使い分けていると、それを持ち替える時間が発生してしまう。そのため、一本の筆だけで施釉することもある」。福田が継承し大切に守っている伝統は、やがて次の世代へと流れていく。

「古くから受け継がれてきた技術を残しつつ、より豊かな表現ができればと思う。新しい技法を編み出す余白はある」と柴田。名古屋城本丸御殿など、後世に残るものにも七宝焼職人として携わってきた実績があるからこそ、残せることがある。後輩たちの情熱に呼応するように、彼もまた施釉のさらなる可能性を探求する。

七宝の輝きで、日常が華やぐ

施釉がつなぐ職人たちの想い

釉薬の性質を理解し、作るものに合わせて色のさし方も工夫する。釉薬はふのりを混ぜることで付着させることができるが、その分量が多いと黄ばみの原因になってしまう。「釉薬とふのりの分量、色の掛け合わせを修得するには経験が必要。一つひとつが七宝焼の大切な資源だから、無駄にしたくない」と福田は話す。

色による性質の違いもあり、赤色の釉薬は銀に反応すると変色するといった特徴も。施釉を担う職人たちは、技術とともに己の知識も試される。「蓄積してきた歴史と技術が私たちの強み。職人が考え抜いて作るからこそ、お客様に喜んでいただけたときの感動は大きい」と柴田。その言葉に戸谷と福田も大きく頷く。

ガラス質の深みのある色合いや透明感、艶やかな銀線の輝き――。金属に色を付ける七宝焼の技術は、人の心に残る美しさを放つ。その技術はジュエリーにも幅を広げ、私たちの生活に新しい輝きをもたらそうとしている。

「人が身に付けるジュエリーにすることで、七宝焼がさらに身近に感じられる。若い世代にも伝統をつないでいきたい」と柴田。色付けする対象が歴史的な建造物でも、小さなリングでも、職人たちがものづくりにかける情熱は変わらない。施釉によって丁寧に色付けされた七宝焼は、素地が金属であることを忘れるような温かみを感じさせる。それは、工程をつないできた七宝焼職人たちの想いが伝わるからだろう。