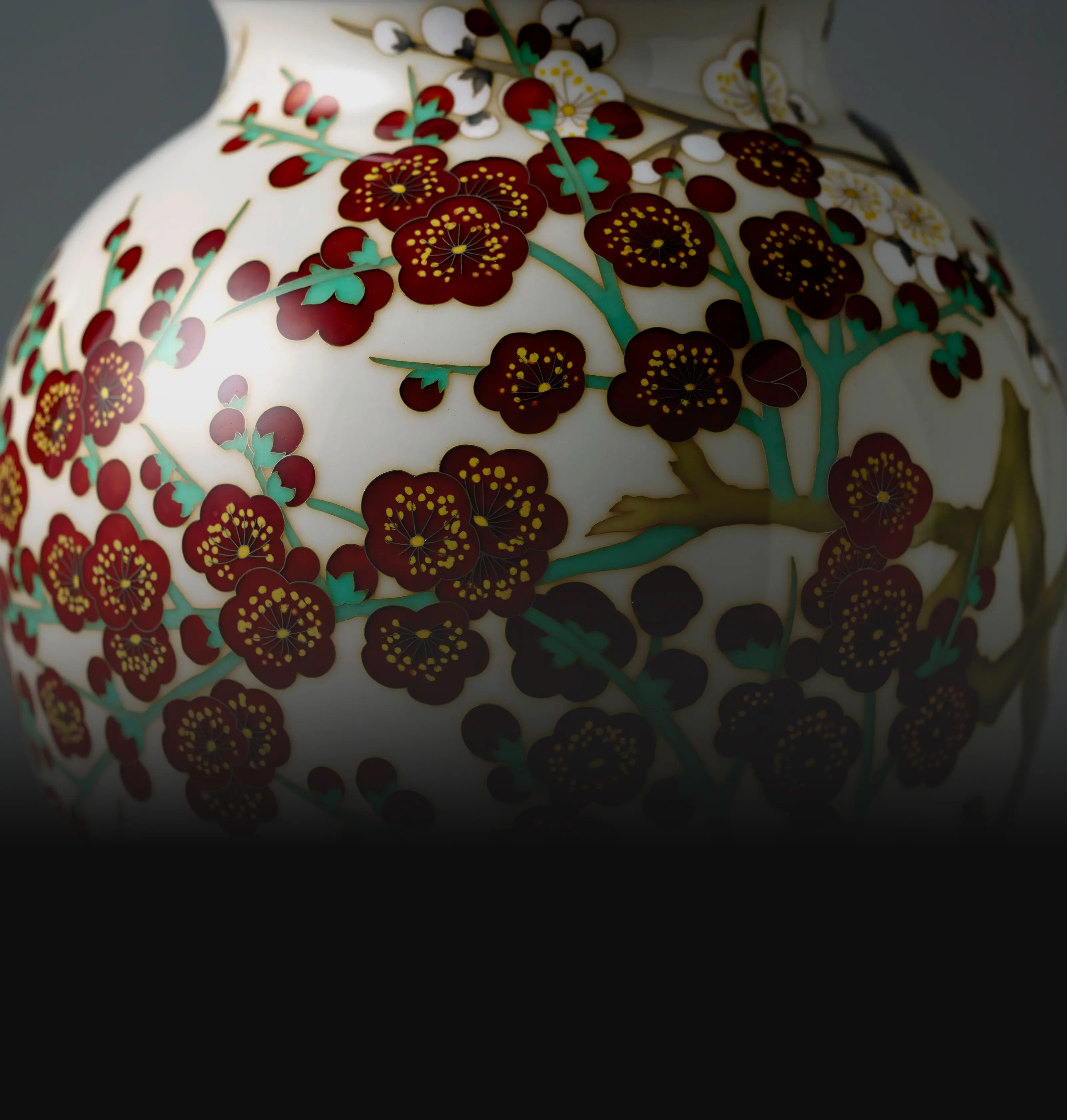

七宝表現と伝統技術

For Creation

七つの宝石ほどに

美しいとされる工芸品、

七宝焼。

七宝焼は、銅や銀などの金属素地にガラス質の釉薬で図柄を描き、焼き付ける工芸品です。

土を形成して焼き上げる陶磁器とは違い、絵画のようにガラスの色彩を用いて絵を描くため、輝くような美しさ、複数の色が折り重なった深みのある色彩となることが七宝焼の魅力です。色とりどりの美しい釉薬を金属素地に乗せ、丁寧に焼き付ける技術は非常に難易度が高く、熟練の技術を持った職人のみができる技です。

シルクロードから伝来した七宝焼ですが、日本では江戸時代の末期に尾張地方で梶常吉によって尾張七宝の基礎が作られました。その伝統は今も愛知の伝統工芸品として息づいています。

安藤七宝店では、その非常に貴重な技術を使った作品を皆様にお届けしながら、若い世代の職人を育てることで貴重な七宝焼の技術と伝統を守り続けています。

いつまでも

色褪せない、

時をこえる彩り。

ガラス釉は鮮やかさが経年変化をせず、美しさが恒久的に続きます。素地が銅であることから陶器やガラスと比較して全損しにくいため、世代を超えて長く楽しんでいただけます。

また、一朝一夕で身につけた技術では七宝焼の緻密で繊細な美しさは表現できません。伝統的な技術をこの時代まで受け継ぎ、この時代の作品として生み出す過程すらも七宝焼の美しさを彩っている要素の一つです。

表現と技術について

詳しく知る

-

Cloisonnes

様々な

表現技法多様な表情を生み出すことができる、

様々な七宝表現技法を紹介します。

-

Collaborations

製作事例

安藤七宝店の技術力を提供させていただいた

コラボレーション製作を紹介します。